Loin d’être une simple tendance industrielle, notre attrait pour le béton brut est une réponse psychologique profonde à un monde trop lisse. Ce n’est pas sa froideur que nous cherchons, mais sa vérité : une matière qui porte les marques du temps et raconte une histoire. Cet article explore comment l’éloge de cette imperfection tangible devient un puissant vecteur de bien-être et d’authenticité dans nos intérieurs.

Dans un quotidien de plus en plus dominé par les écrans lisses et les interfaces immatérielles, une aspiration silencieuse mais puissante émerge : le besoin de matière. Un désir de toucher, de sentir, de se reconnecter au tangible. C’est dans ce contexte que le béton brut, longtemps cantonné aux chantiers et aux structures utilitaires, fait une entrée remarquée dans nos intérieurs. On le réduit souvent à une simple composante du « style industriel » ou à un choix esthétique minimaliste. Ces étiquettes, si pratiques soient-elles, manquent l’essentiel.

L’attrait pour le béton est bien plus qu’une mode. Il est le symptôme d’une quête de sens et d’authenticité. Mais si la véritable clé de notre fascination n’était pas son apparence, mais son essence ? Si, au-delà de sa froideur apparente, nous cherchions inconsciemment sa vérité, son « honnêteté constructive » ? Cet article propose de dépasser les clichés pour explorer la dimension philosophique et sensorielle de ce matériau. Nous plongerons dans les concepts de wabi-sabi, nous analyserons l’importance de sa texture à fleur de peau, nous célébrerons les traces du temps qu’il porte et nous verrons comment il dialogue avec d’autres matières « vraies » pour créer des espaces qui ne sont pas seulement beaux, mais qui nous font fondamentalement du bien.

Cet article vous guidera à travers les multiples facettes de cet attrait pour le brut. En explorant sa dimension esthétique, psychologique et même fonctionnelle, nous décrypterons ensemble pourquoi cette matière nous parle tant aujourd’hui.

Sommaire : Décrypter l’âme du béton dans nos habitats

- Le béton est-il wabi-sabi ? Comment ce matériau incarne la beauté de l’imperfection

- La décoration à fleur de peau : l’importance de la texture du béton dans notre perception de l’espace

- N’effacez pas les traces du temps : l’éloge de la patine sur le béton

- La beauté du brut de décoffrage : quand le béton raconte sa propre histoire

- La quête de l’authentique : comment associer le béton à d’autres matériaux « vrais »

- Pourquoi l’alliance du bois et du béton nous fait-elle tant de bien ? L’explication psychologique

- Déco industrielle et écologie : comment adopter le style factory de manière responsable en 2024 ?

- Penser son appartement comme une usine : comment la logique des fabriques peut révolutionner votre espace de vie

Le béton est-il wabi-sabi ? Comment ce matériau incarne la beauté de l’imperfection

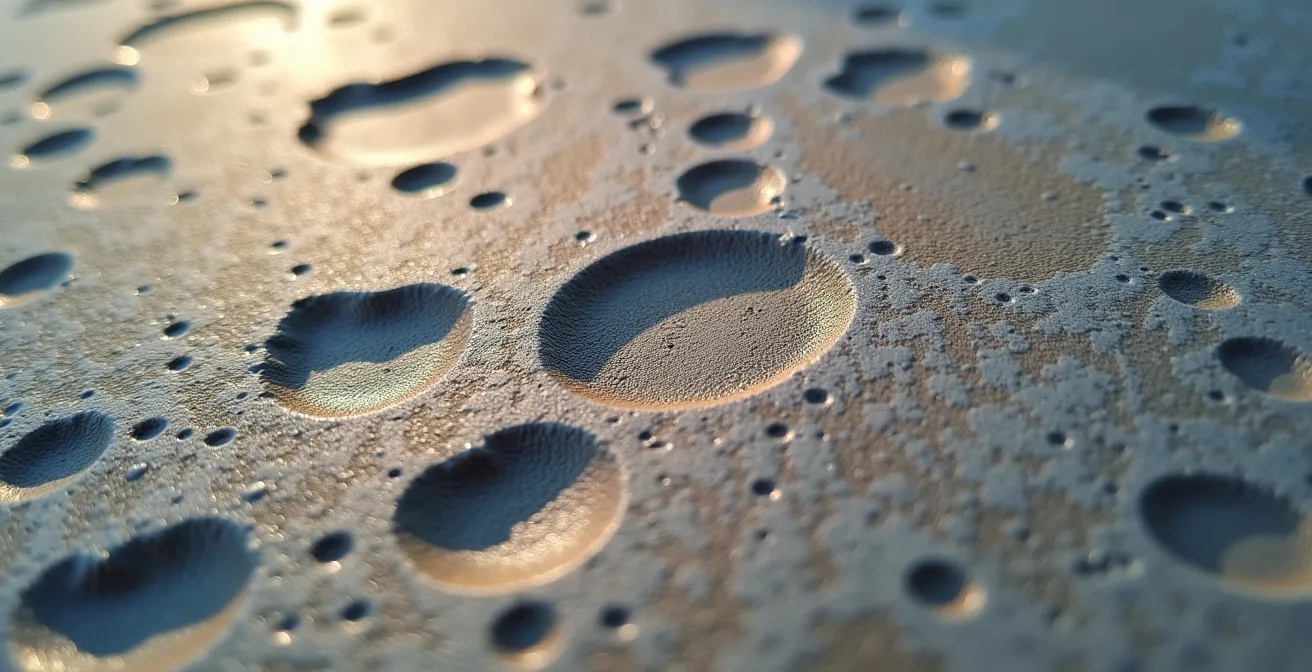

À première vue, associer le béton, symbole de la modernité et de la construction de masse, à la philosophie japonaise du wabi-sabi peut sembler paradoxal. Pourtant, c’est précisément dans ses imperfections que le béton révèle sa plus grande poésie. Le wabi-sabi nous enseigne à trouver la beauté dans ce qui est imparfait, impermanent et incomplet. Le béton brut, avec ses bullages aléatoires, ses nuances de gris hétérogènes et les marques laissées par le coffrage, est l’incarnation même de cette idée. Il ne cherche pas à dissimuler son processus de création ; il l’expose.

Cette approche trouve un écho puissant dans les mots de l’architecte Rudy Ricciotti, qui voit dans le béton brut « l’honnêteté constructive laissée apparente ». C’est un matériau qui ne ment pas. Il porte en lui la mémoire de sa mise en œuvre, chaque aspérité étant le témoignage d’un geste, d’un instant. Cette vérité matérielle est ce qui nous touche profondément dans un monde où tant de surfaces sont des imitations lisses et parfaites. L’intérêt pour les matériaux bruts est une tendance de fond, comme le confirme une analyse du marché de la décoration intérieure en France qui montre un engouement durable pour l’authenticité.

Étude de cas : La réhabilitation des blockhaus du Mur de l’Atlantique en France

Les blockhaus abandonnés du littoral français, autrefois symboles de guerre, sont progressivement transformés en espaces culturels ou résidences d’artistes. Ces structures massives en béton, burinées par les embruns et le temps, incarnent magnifiquement le concept de beauté dans l’imperfection. Leur patine naturelle, leurs fissures colonisées par le lichen et leur histoire palpable en font des exemples vibrants de wabi-sabi, où la mémoire et la matière fusionnent.

Choisir le béton brut, c’est donc faire un choix philosophique : celui d’accepter et de célébrer l’imperfection comme une source de caractère et de beauté. C’est inviter chez soi non pas un matériau inerte, mais une surface vivante qui continuera d’évoluer avec le temps.

La décoration à fleur de peau : l’importance de la texture du béton dans notre perception de l’espace

Notre rapport à l’espace n’est pas seulement visuel, il est aussi tactile, sensoriel. Le béton brut nous invite à une expérience haptique que peu de matériaux modernes peuvent offrir. Là où le plâtre lisse ou le stratifié renvoient une sensation neutre, voire inexistante, le béton sollicite le toucher. Passer la main sur un mur en béton de décoffrage, c’est sentir le grain, les micro-reliefs, la fraîcheur minérale. C’est cette ancre sensorielle qui nous reconnecte au monde physique, à la réalité de la construction.

Cette dimension tactile est primordiale. La texture du béton, qu’elle soit rugueuse, lisse comme de la soie après ponçage, ou marquée par les nervures d’un coffrage en bois, joue un rôle fondamental dans notre perception d’une pièce. Elle accroche la lumière de manière unique, créant des jeux d’ombres subtils qui animent les surfaces et leur donnent de la profondeur. Un même volume peut paraître radicalement différent selon la finition de son béton.

Comme le souligne l’étude de cas du MuCEM à Marseille, conçu par Rudy Ricciotti, la texture est au cœur du projet architectural. La résille en béton fibré ultra-haute performance (BFUHP) n’est pas qu’une structure ; c’est un filtre qui dialogue avec la lumière méditerranéenne. Les jeux d’ombres projetées à l’intérieur évoluent au fil des heures, transformant l’espace en une œuvre vivante. L’architecture devient une expérience cinétique et poétique, entièrement dépendante de la texture intrinsèque du matériau.

Intégrer du béton texturé dans un intérieur, c’est donc refuser la platitude. C’est faire le choix d’une surface qui a une présence, une vibration, et qui engage un dialogue constant avec la lumière et avec nos sens.

N’effacez pas les traces du temps : l’éloge de la patine sur le béton

Dans notre société obsédée par la nouveauté et la perfection immaculée, faire l’éloge de la patine est un acte de résistance. La patine, c’est la trace visible du temps qui passe, l’empreinte de la vie sur la matière. Le béton, lorsqu’il est de bonne qualité, est un support extraordinaire pour cette poésie de l’usure. Contrairement à une idée reçue, un bon béton ne se dégrade pas, il mûrit. Il se nuance, se tache subtilement, et enregistre les événements de son existence.

Il est crucial de nuancer ce propos. Comme le mentionnent les experts, l’esthétique du brutalisme peut être compromise lorsque la qualité est médiocre. En effet, un béton de mauvaise facture peut mal vieillir, notamment à cause de l’oxydation de ses armatures en acier qui provoque des éclatements en façade. Cependant, un béton bien formulé et bien mis en œuvre développe une patine noble, une sorte de signature temporelle qui enrichit sa surface au lieu de la dégrader. L’ampleur du patrimoine existant en France en témoigne, il suffit de voir que plus de 50 constructions brutalistes sont détaillées rien qu’à Paris et sa banlieue, montrant la durabilité de ces œuvres.

Étude de cas : Les patines iconiques du Centre Pompidou et de la BNF

Les structures monumentales en béton du Centre Pompidou ou du site François Mitterrand de la Bibliothèque Nationale de France sont des exemples parisiens parfaits. Les variations de teinte dues aux intempéries, les traces laissées par l’eau de pluie et même la fine couche de pollution urbaine créent une carte mémorielle à ciel ouvert. Ces patines ne sont pas des défauts à gommer ; elles sont la preuve de l’inscription de ces bâtiments dans l’histoire et la vie de la cité.

Accepter la patine du béton dans son intérieur, c’est accepter que son lieu de vie ne soit pas un musée figé, mais un organisme vivant. C’est laisser les murs raconter une histoire, la leur et la nôtre. Une petite fissure, une variation de couleur devient alors non pas un défaut, mais un souvenir, une partie de l’âme de la maison.

La beauté du brut de décoffrage : quand le béton raconte sa propre histoire

Le terme « brut de décoffrage » est souvent utilisé de manière péjorative, pour qualifier quelque chose de non fini, de grossier. En architecture et en décoration, c’est pourtant une approche philosophique qui révèle une beauté singulière. Le brut de décoffrage, c’est le béton dans sa plus pure expression, juste après le retrait du moule (le coffrage) qui lui a donné forme. C’est le moment où le matériau révèle tout : les bulles d’air emprisonnées, les joints entre les planches du coffrage, les nuances de laitance à sa surface. C’est le récit de sa naissance.

Cette approche est au cœur du mouvement brutaliste, défini dès 1955 par l’historien de l’architecture Reyner Banham. Selon lui, le brutalisme repose sur trois piliers, dont une « claire exposition de la structure » et une « mise en valeur des matériaux à partir de leurs qualités intrinsèques ». En d’autres termes, il s’agit de laisser le matériau parler de lui-même, sans artifice. Le béton brut de décoffrage est l’incarnation de ce principe : la mémoire du coffrage devient l’ornement.

Le béton brut révèle la force et la vérité de la structure, c’est l’honnêteté constructive laissée apparente.

– Rudy Ricciotti, Interview sur l’architecture brutaliste et le MuCEM

Cette philosophie de l’honnêteté a été récemment célébrée au plus haut niveau. Les architectes français Lacaton & Vassal, lauréats du prestigieux prix Pritzker en 2021, ont fait de cette approche leur signature. Chez eux, l’utilisation du béton brut n’est pas un maniérisme stylistique, mais souvent le résultat d’une contrainte économique poussée à son paroxysme. En faisant de l’économie une esthétique, ils créent des espaces d’une puissance rare, où la simplicité radicale du matériau exprime une forme de luxe : celui de ne rien avoir à cacher.

Choisir un mur brut de décoffrage chez soi, c’est donc bien plus qu’un choix esthétique. C’est affirmer une position : celle de la transparence, de l’authenticité, et de la beauté qui naît de la fonction et du processus, plutôt que de l’ajout décoratif.

La quête de l’authentique : comment associer le béton à d’autres matériaux « vrais »

Le béton brut, par son honnêteté fondamentale, appelle naturellement le dialogue avec d’autres matériaux qui partagent la même authenticité. L’erreur serait de le considérer comme un élément solitaire. Sa force se décuple lorsqu’il est mis en tension avec des matières qui possèdent leur propre vérité, leur propre texture et leur propre histoire. L’objectif n’est pas de « réchauffer » le béton, une vision simpliste, mais de créer un écosystème de matières cohérent et riche en sensations.

Pour créer des associations harmonieuses et ancrées dans un terroir, il faut penser en termes de dialogue. Le béton peut être l’élément moderne qui vient souligner la noblesse d’une matière plus traditionnelle, ou inversement. Voici quelques pistes d’associations qui font sens, particulièrement dans un contexte français :

- Béton et pierre de Bourgogne : Un dialogue entre la modernité industrielle et la tradition d’un terroir prestigieux. La chaleur dorée de la pierre contraste magnifiquement avec les gris du béton.

- Béton et tomettes anciennes : L’association de l’urbain et du rural. La patine et les imperfections des tomettes de récupération répondent à la texture brute du béton.

- Béton et ardoise de Trélazé : Un jeu de contrastes purement minéral, où les textures et les nuances de gris et de noir se répondent dans une harmonie subtile.

- Béton et acier type Eiffel : L’héritage industriel français dans sa forme la plus pure, créant une esthétique factory à la fois forte et élégante.

- Béton et végétal : L’intégration de murs végétalisés ou de nombreuses plantes crée un contraste puissant entre le minéral inerte et le végétal vivant, adoucissant la rudesse perçue du béton.

Ces associations fonctionnent parce qu’elles reposent sur un principe commun : le respect de la nature intrinsèque de chaque matériau. Il n’y a ni imitation, ni faux-semblant. Chaque matière est laissée « vraie », créant un ensemble qui n’est pas seulement un décor, mais une composition sensorielle et authentique.

Pourquoi l’alliance du bois et du béton nous fait-elle tant de bien ? L’explication psychologique

L’association du bois et du béton est devenue un classique de l’architecture contemporaine. Si son succès esthétique est indéniable, les raisons de son efficacité sont plus profondes et touchent à notre psychologie ancestrale. Cette alliance fonctionne si bien car elle recrée, à un niveau inconscient, un équilibre fondamental, presque archétypal. Elle met en scène la rencontre de deux forces primordiales : le minéral et le végétal.

Cette idée s’appuie sur la théorie de la biophilie, popularisée par le biologiste E.O. Wilson, qui postule notre besoin inné d’être en connexion avec la nature et ses formes. Dans cette perspective, l’alliance bois-béton n’est pas qu’un simple contraste de couleurs et de textures.

Le béton représente l’élément minéral – la roche, la grotte, l’abri, la permanence – et le bois l’élément végétal – la forêt, la vie, la chaleur, la croissance. Leur alliance recrée inconsciemment un écosystème primordial.

– Analyse basée sur la théorie de la biophilie, Étude sur les matériaux en décoration

Le béton incarne la solidité, la protection, la permanence. Il est l’archétype de l’abri, de la grotte qui nous protège des éléments. Il rassure par sa masse et sa stabilité. Le bois, à l’inverse, symbolise la vie, la chaleur, la croissance. Sa texture est plus douce, sa température plus chaude au toucher, et il porte en lui la mémoire d’un organisme vivant. En les associant, on ne fait pas que « réchauffer le froid » ; on réunit la sécurité de l’abri minéral et la chaleur de la vie végétale.

Un exemple parfait de cette symbiose se trouve dans les chalets modernes des Alpes françaises. Le socle en béton ancre solidement la construction dans la pente rocheuse, offrant une protection et une inertie thermique. Les étages supérieurs, souvent en mélèze local, apportent la chaleur, le confort et une réinterprétation de la tradition. Cette combinaison répond parfaitement à nos besoins psychologiques fondamentaux de sécurité et de bien-être.

Déco industrielle et écologie : comment adopter le style factory de manière responsable en 2024 ?

Le style industriel, avec son amour pour le béton brut, le métal et les grands volumes, a longtemps été perçu comme énergivore et peu soucieux de l’environnement. L’image de la production massive de ciment, très émettrice de CO2, a contribué à cette perception. Pourtant, en 2024, il est non seulement possible mais souhaitable de concilier esthétique factory et responsabilité écologique. Cela demande simplement de faire des choix plus conscients et de s’appuyer sur les innovations du secteur.

Le contexte économique actuel pousse d’ailleurs à la sobriété, avec une baisse de la construction neuve. En France, la production de béton prêt à l’emploi a significativement chuté, avec environ 33 millions de m3 produits en 2024, soit une baisse de 12% par rapport à l’année précédente. Cette conjoncture renforce l’intérêt pour la réhabilitation et l’utilisation de matériaux plus vertueux. L’approche la plus responsable est de privilégier la réhabilitation de friches industrielles existantes plutôt que de construire du neuf, conservant ainsi « l’énergie grise » déjà dépensée.

Quand la construction est nécessaire, l’innovation offre des solutions. Des entreprises françaises comme Hoffmann Green Cement développent des ciments bas-carbone à base d’argile calcinée qui peuvent réduire jusqu’à 80% les émissions de CO2 par rapport à un ciment Portland traditionnel. Choisir ces nouveaux matériaux, c’est adopter le style industriel sans en porter le fardeau carbone. Il s’agit de s’informer et d’exiger des solutions plus durables.

Votre feuille de route pour un style factory responsable

- Privilégier la réhabilitation : Avant de construire, explorez le potentiel des friches industrielles ou des bâtiments existants pour conserver l’énergie grise.

- Choisir des bétons bas-carbone : Renseignez-vous sur les bétons innovants (ciment d’argile, etc.) ou labellisés (ex: Cradle to Cradle) qui garantissent une empreinte carbone réduite et une meilleure recyclabilité.

- Utiliser des agrégats recyclés : Optez pour du béton incorporant des granulats issus de chantiers de déconstruction pour limiter l’extraction de nouvelles ressources.

- Penser hybride : Ne misez pas tout sur le béton. Adoptez une approche raisonnée en l’associant à des matériaux biosourcés comme le bois, la paille ou la terre crue pour un mix performant et écologique.

- Optimiser les quantités : Travaillez avec des architectes et ingénieurs pour utiliser la juste quantité de béton nécessaire, en optimisant la structure pour éviter tout gaspillage de matière.

L’esthétique industrielle peut donc être le fer de lance d’une nouvelle façon de penser l’habitat : durable, sobre et intelligent, où la beauté du brut rime avec le respect de la planète.

L’essentiel à retenir

- L’attrait pour le béton brut n’est pas une simple mode, mais une quête philosophique d’authenticité et de vérité matérielle en réaction à un monde numérique.

- Son imperfection (wabi-sabi), sa texture et sa patine créent une connexion sensorielle puissante qui nous reconnecte au réel et au passage du temps.

- L’alliance du béton (minéral, abri) et du bois (végétal, vie) recrée un équilibre psychologique fondamental qui répond à notre besoin de sécurité et de confort.

- Il est aujourd’hui possible d’adopter une esthétique brute de manière responsable en privilégiant la réhabilitation et les bétons bas-carbone innovants.

Penser son appartement comme une usine : comment la logique des fabriques peut révolutionner votre espace de vie

Au-delà de l’esthétique des matériaux bruts, le style industriel nous lègue une philosophie d’aménagement de l’espace radicalement fonctionnelle : la logique des fabriques. Penser son appartement comme une usine, ce n’est pas le rendre froid et impersonnel, mais au contraire le libérer des contraintes des schémas d’habitation traditionnels pour l’adapter parfaitement à nos flux de vie réels. C’est une quête de simplification et de fluidité.

La logique industrielle repose sur l’optimisation des flux, la polyvalence des espaces et la modularité. Là où l’habitat traditionnel cloisonne les fonctions (une chambre pour dormir, un salon pour recevoir), l’approche « factory » pense en termes de zones d’activités flexibles. Cette vision, née des contraintes économiques des cités ouvrières et de l’architecture rationaliste d’après-guerre en France, est aujourd’hui un choix philosophique de simplification de vie.

Le tableau suivant met en lumière les bénéfices concrets de cette approche par rapport à un aménagement conventionnel.

| Aspect | Logique industrielle | Habitat traditionnel | Bénéfices de l’approche factory |

|---|---|---|---|

| Circulation | Flux optimisés, circuits directs | Pièces cloisonnées, couloirs | Gain de temps quotidien, fluidité |

| Espaces | Polyvalents, modulables | Fonction unique par pièce | Adaptation aux nouveaux usages |

| Mobilier | Sur roulettes, transformable | Fixe, monumental | Flexibilité selon les besoins |

| Rangement | Rayonnages métalliques ouverts | Placards fermés | Accessibilité, visibilité immédiate |

| Matériaux | Béton, métal, verre | Plâtre, papier peint, moquette | Durabilité, facilité d’entretien |

Adopter cette logique, c’est par exemple remplacer une table de salle à manger massive par un grand plan de travail central sur roulettes qui servira tour à tour de table de repas, de bureau ou d’atelier. C’est privilégier de grands rayonnages ouverts où tout est visible et accessible plutôt que de multiplier les placards fermés. C’est, en somme, créer un espace de vie performant, qui sert nos activités au lieu de les contraindre.

Pour appliquer ces principes, l’étape suivante consiste à observer votre propre espace non plus comme une somme de pièces, mais comme un système de flux et d’usages à optimiser pour le rendre plus fluide, plus simple et plus authentique.